指尖之美 民間藝人用剪紙剪出精彩人生

2018-03-21 06:28 | 浙江新聞客戶端 | 記者 鄭培庚

“我剪紙已經40多年了,從兒時起我就收集身邊美的東西,回家以后再精雕細琢,把它們變成一幅幅美麗的剪紙。”紹興市上虞區恒利小區居民胡大龍老人說。

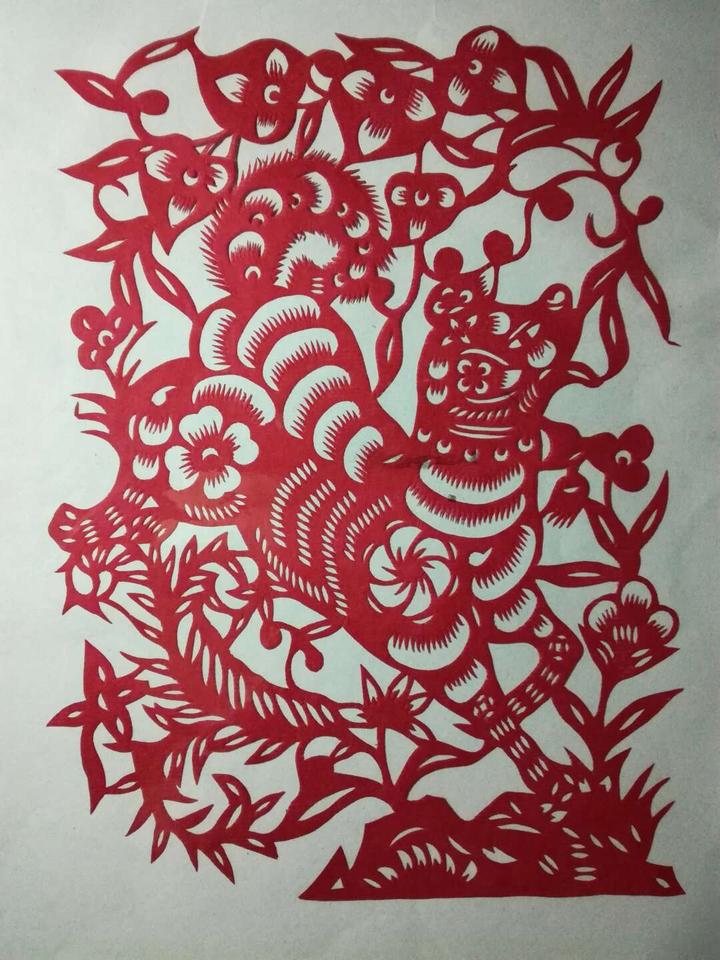

走進胡大龍家中時,記者看到今年65歲的胡大龍,手里拿著一把小剪刀,認真制作著她的新作品“365個祝福”。“這幅圖在我心里揣摩了很久,以同心圓的形式,設計剪刻了365個福字,寓意天天幸福,日日有福。這一作品直徑達40公分,字字相連,異常精細。” 胡大龍說。

一說起這剪紙,老人打開了話匣子。“在我小時候,我娘就是村里遠近聞名的裁縫,那時候我就看著娘剪,后來慢慢就迷上了它。那時候農村條件差,家里孩子多,收入水平低,是靠我娘的裁縫手藝養活了全家老小,我的手藝也是在那個時候打下來的”。

恢復高考后,胡大龍報名參加了師范招生的考試。3年后,他從學校畢業,進入紹興成章中學任教,教學期間又自學理科課程,利用課余時間溫書備考,順利通過各門考試,并在1986年拿到了浙師大的畢業文憑。

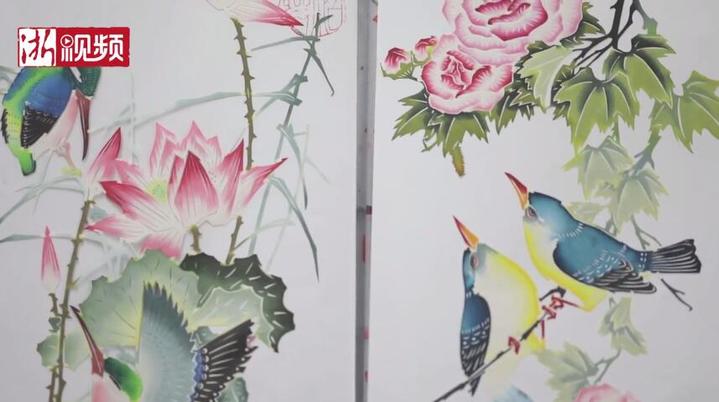

1990年,胡大龍因家庭原因,從紹興調轉至上虞當時的聾啞學校工作。報到前夕,為了更好地開展教學,他利用假期前往杭州學習手語,在短短一個多月的時間里就拿到了結業證書。“當時聾啞學校除了我,就只有五名女教師,我通過傳幫帶的形式,定期與她們開展手語交流。”胡大龍回憶道,由于當時聾啞學校使用的教材都以文字為主,課文中少有配圖,于是他就利用自己的剪紙特長,將文中的場景和人物配以剪紙插圖,課后,又將剪紙作品贈送給學生,以資鼓勵。

就這樣,在胡大龍的引導下,許多聾啞學生也紛紛喜歡上了剪紙,并多次在上虞中小學生各類比賽中獲獎。其中不少學生,如今都從事著與視覺色彩藝術相關的工作,令他倍感欣慰。“記得我退休前帶得最后一屆,一個班僅12個學生,有6個考上了藝術類院校,所學的都是工業美術設計等專業。學生家長也非常開心,他們總和我說,沒想到先天殘疾的孩子,現在不僅有文化有知識,還考上了大學,跨入了藝術的殿堂。”

“剪紙看似簡單,但是創作過程需要耐心、靜心還要精心。一副簡單的剪紙作品,我需要半個小時;復雜點的,大概需要一周左右的時間。”胡大龍說,我對剪紙,不僅是自己的愛好,更是情感的寄托。我希望用自己這點手藝,給大家帶來樂趣。今后,我還將堅定不移的繼續剪下去,因為剪紙這項古老的民間傳統藝術,需要有人去傳承,去發展。

|